其实,中小学春秋假早不是新鲜词。杭州从2004年就开始试,今年刚好满21年;今年秋天,北京、西安、成都跟着把“秋假”写进了校历,模式大多是“小长假+调休”——把周五或周一腾出来,连休5天。更有意思的是乌鲁木齐,直接给中小学生加了个“雪假”:12月1日到5日,正好赶上滑雪场开板,学校还配了免费滑雪课,让娃把“玩雪”变成必修课。

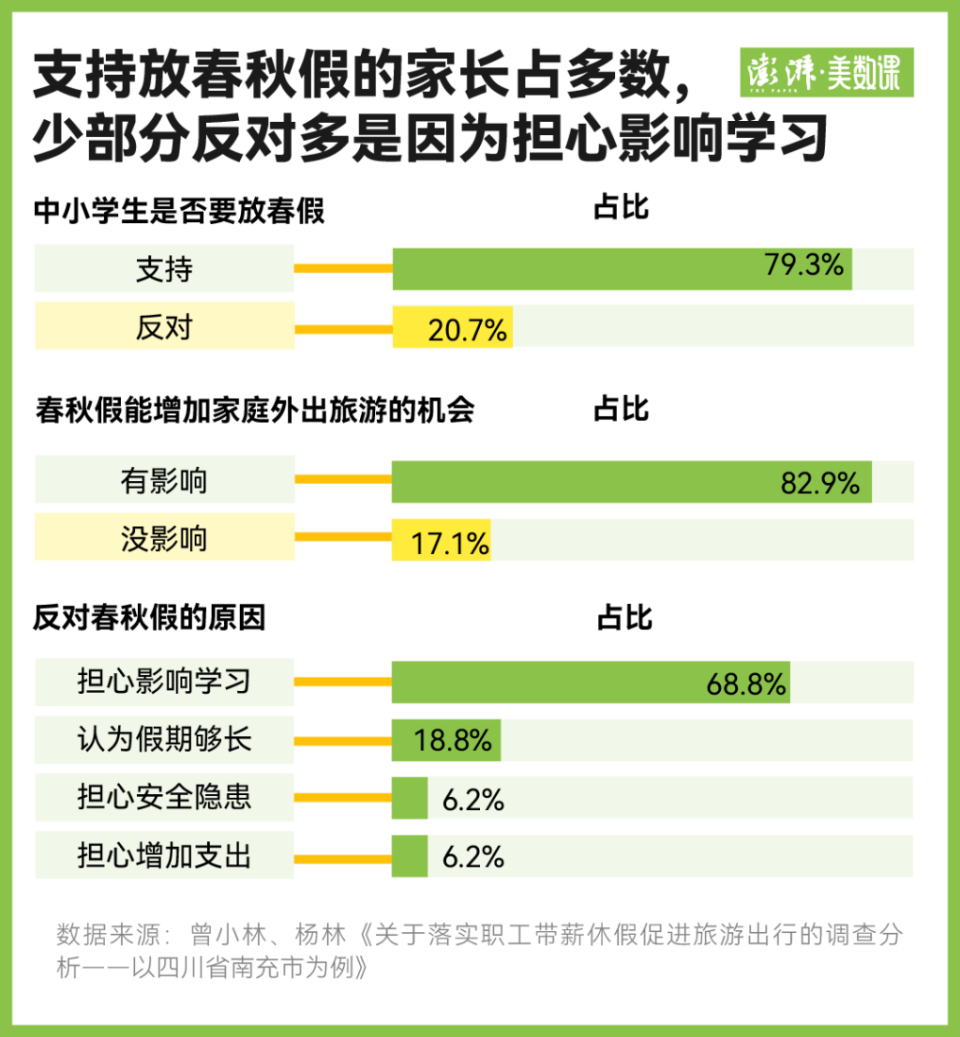

但政策一落地,家长的问题比孩子的问号还多。“娃放5天,我和老公都要上班,总不能锁家里吧?”重庆的刘先生翻着秋假通知皱眉头——这也是之前1300多人的调查里,七成支持者最犯愁的事:“赞成归赞成,家长没假咋整?”

杭州早就把这个“痛点”揉进了政策里。今年春假,拱墅区的20所小学直接开放了教室和图书馆,推出“免费托管班”——早上8点送过去,下午5点接,有老师带着读绘本、打羽毛球,还能去操场玩跳绳,“不补课、不上新课,就是帮家长看娃”。家住文晖路的陈女士说,自己本来打算请年假,看到托管通知直接退了票:“娃说在学校能和同学一起读《哈利波特》,比在家看电视强一百倍。”

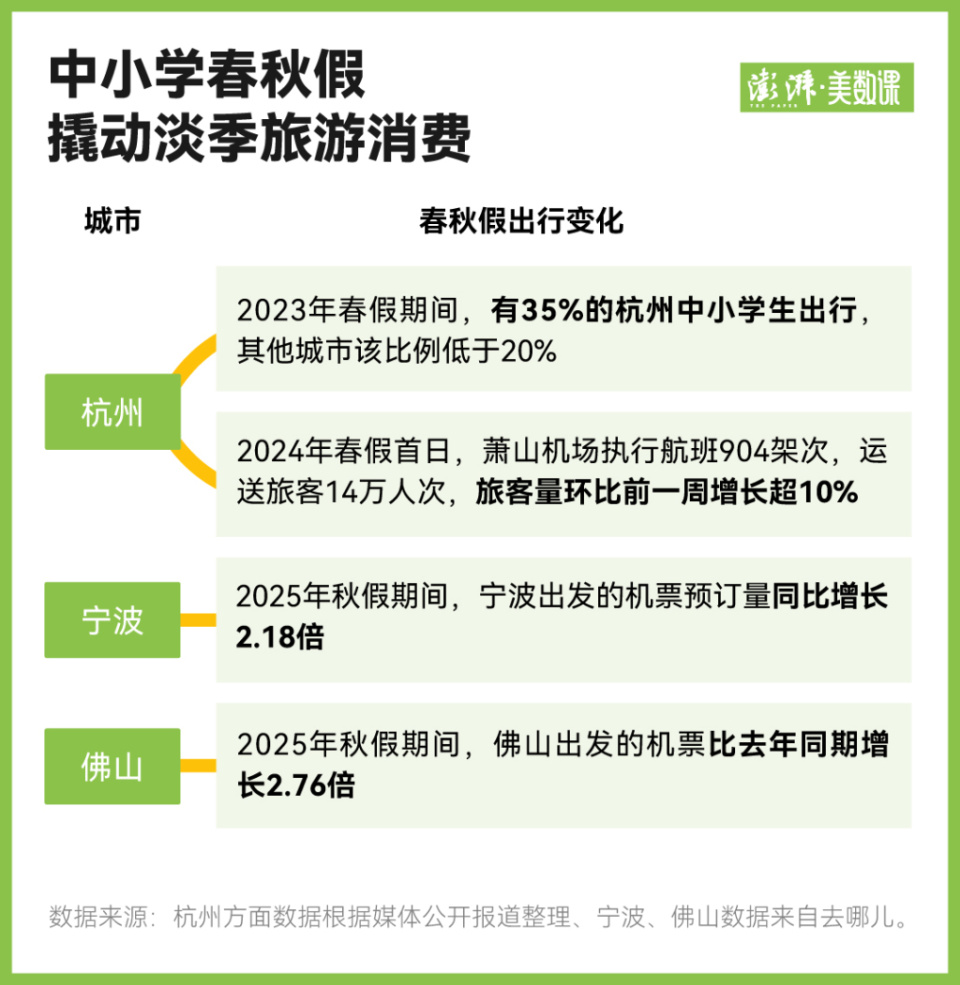

为啥要费这么大劲推春秋假?去年国庆的“人挤人”场景还在眼前——8.26亿人挤景区,满意度才78分,比平时低了10分。中国宏观经济研究院的杨宜勇专家算了笔账:春秋季本来是旅游淡季,加3-5天假,能把国庆的30%客流分到“既让游客玩得舒服,又能让商家多赚点‘淡季钱’”。更实在的是,短期一两年,这能让社会消费多涨0.4%-0.6%,长期更能到1%以上——说白了,就是让钱流动起来,也让大家多有点时间陪娃看看秋天的银杏,冬天的雪。

但春秋假要“放得好”,光靠学校可不够。北京第二外国语学院的吴丽云教授说得直接:“娃放假了,家长得有假啊!不然娃在家躺着,春秋假不就变‘看电视假’了?”之前的调查里,58.7%的人都提到“得落实家长带薪休假”——这才是春秋假的“配套密码”。就像乌鲁木齐的“雪假”,不是光放5天,而是连带着推出学生免费滑雪课,把“玩”变成“学”;杭州的托管,是把“没人看”的问题变成“有处去”的解决方案。

昨天和杭州的小学老师聊天,她拿出一张学生的画:画里是一家三口在山上捡枫叶,旁边写着“秋假要去做这个”。其实春秋假的意义,不就在这吗?不是让娃“多歇几天”,而是让娃的假期“有温度”——能摸得到风、看得见景、有爸妈陪;不是让政策“挂在墙上”,而是让政策“贴着需求走”——解决家长的顾虑,接住孩子的期待。

张女士的带薪年假申请已经批了,她打算秋假带儿子去承德看银杏;乌鲁木齐的小朋友已经开始翻滑雪服;杭州的娃在托管班读《哈利波特》——春秋假不是“额外的假期”,是给孩子的“童年礼物”,也是给社会的“温柔调整”:让日子慢一点,让陪伴多一点,让那些“想做的事”,不再等“下次”。